গাছ জানে

কোস্ট স্যালিশ মানুষেরা বলে, ‘আমরা সকলে এক’। হাজার হাজার বছর ধরে তারা সেই মন্ত্র মেনেই জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিইনি। আমরা প্রায় সকলেই ভুলতে বসেছি যে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে জুড়ে আছি। জুড়ে আছি প্রকৃতির সঙ্গে। আমরা প্রত্যেকে একটিই সত্তা। তা বলে প্রকৃতিও আলাদা কিছু নয়, আমরা তারই অঙ্গ। পৃথিবীতে আমরা যা কিছু করি, তার ঢেউ ছড়ায় গোটা ইকোসিস্টেমে, আমাদের প্রত্যেককে জুড়ে থাকা জালিকাবিন্যাসের মধ্যে। এর লক্ষণগুলোও তো এখন আর কিছুতে অস্বীকার করা যাচ্ছে না! জলবায়ু বিপাক, প্রজাতির বিলোপ, মানুষের দুর্দশা – এ সবই সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। আমরা তা ভুলেছি।

কোস্ট স্যালিশ (Coast Salish*) মানুষেরা বিশ্বাস করে, সমস্ত মানুষ অরণ্যের আত্মার সঙ্গে, সমুদ্র ও নদীর আত্মার সঙ্গে, ভাল্লুক ও স্যামন মাছের আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জোড়া। আমরা তাদের সে-বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করি।

সত্যিই, জটিল এই প্রকৃতির সংগঠনের মূলে রয়েছে যে আন্তঃসম্পর্ক তাতে ভরসা রাখা, তাকে শ্রদ্ধা করা, এ শেষ অবধি একপ্রকার বিশ্বাস বই আর কী! আমরা তাকে অবৈজ্ঞানিক বলি। পশ্চিমি বিজ্ঞান দাবি করে নিখুঁত পরিমাপ, চোখে আঙুল দেওয়া প্রমাণ, পরিসংখ্যান। ভুলে যাবেন না, কোস্ট স্যালিশ মানুষেরা কম বৈজ্ঞানিক নয়। তা না হলে তারা কী করে এখানে বেঁচে আছে গত দশ হাজার ধরে, তাও এমন সমৃদ্ধির সঙ্গে?

সত্যি বলতে কী, তারা আমাদের থেকেও বেশি বিজ্ঞানভাবাপন্ন। আমরা যদি আরও গভীরভাবে ভাবতে বসতে পারতাম তো আমাদের তথাকথিত উন্নয়নের চাকা বসে যেত। ওই অরণ্যগুলোতে আছে বৃক্ষ, আমাদের বাড়ি বানাতে লাগবে কাঠ। আমাদের প্রিন্টারগুলোকে খাওয়াতে হবে কাগজ।

কথা হচ্ছে, এসবের ভেতর আমি এলাম কী করে?

তবে বলি, আমার পরিবারের পেশা ছিল গাছ-কাটা। আমার বাড়ির লোকেরা যখন পাহাড়ের ঢালের ওপর দিকে গাছে কাটছে, এখানে একটা, ওখানে একটা, সেখানে একটা - আমি তখন নীচের জঙ্গলে খেলে বেড়াচ্ছি। দেখা-অদেখা নানাখানে। গাছের ফাঁকেফোকরে, কাটা গুঁড়িগুলোর ভেতর দিয়ে, জঙ্গলের জমিতে।

আমার বিশ্বাস ছিল, পরীরা বাস করে ওখানে। তারা ওখানে বাস করে, আর জঙ্গলটাকে রক্ষা করে, ঠিক যেমনটা কিনা আমার কাজ বলে আমি ভাবতাম। কিন্তু পরীরা পারেনি জঙ্গলটাকে বাঁচাতে। আমিও না। সত্যি বলতে কী, পারেনি কেউই।

পারেনি, কারণ এ অরণ্যের যিনি মালিক তাঁকে গাছগুলো কেটে ফেলতে হচ্ছিল তাঁর পরিবারের মুখে আহার তুলে দেবার জন্যই। কিন্তু সেইসব মুহূর্তই আমাকে বদলে দিল সারাজীবনের নামে। সত্যি বলতে কী, আমাকে দিল প্রেরণা। আমি ফরেস্ট্রি নিয়ে পড়তে ঢুকলাম। আমি বুঝতে চাইলাম, কী সে রহস্য যার জন্য অরণ্যকে আমার এত প্রবল শক্তিধর বলে মনে হয়! আমি জঙ্গল বাঁচাতে চাইছিলাম।

ভাগ্যের পরিহাস বলে ঠেকবে হয়তো, কারণ ফরেস্ট্রি পাঠ সাঙ্গ করে বেরনোর পর প্রথম যে চাকরি পেলাম তার কাজ ছিল অরণ্যের প্রাচীন অংশগুলোকে চিহ্নিত করা, যাতে সেগুলো একলপ্তে কেটে বন সাফ করে ফেলা যায়। তার পর সেখানেই ফার আর পাইন গাছের চারা লাগানো হবে, কেননা সেগুলোর বাড় খুব দ্রুত। সেইসঙ্গে অবাঞ্ছিত গাছ, যেমন অ্যাল্ডার, বার্চ, অ্যাস্পেন, এগুলোকে নির্মূল করে হঠিয়ে দেওয়া হবে। কেন হঠানো হবে? কারণ আমরা মনে করতাম ওগুলোর জন্য আমাদের লাভ কমে যাচ্ছে, গাছগুলো আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তো, ঝকঝকে সার-সার একই প্রজাতির গাছের নতুন বন, যাকে মোনোকালচার বলি, তা বসানোর কাজে আমি বেশ দড় হয়ে উঠলাম। কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন জমতে থাকল।

কেন এই গাছগুলোতে এত রোগ ছড়াচ্ছে?

বার্চ কাটলে কেন ফার গাছগুলো রুগ্ণ হয়ে পড়ছে?

হ্যাঁ, আরও ছিল – প্রাচীন অরণ্য কেটে সাফ করার হার এত বাড়ছিল সেটাতেই আমি শঙ্কিত হয়ে পড়ছিলাম। আমি ফরেস্ট্রি স্কুলেই পড়েছিলাম যে প্রায় এক শতাব্দি আগে থেকে কানাডায়, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায়, সমস্ত আদিম অরণ্য কেটে সাফ করার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। এ আমি জানতাম, স্কুলেই পড়েছি। তবু এটা বুঝতে আমার অনেকদিন লেগে গেল যে, এই বৃক্ষচ্ছেদন বন্ধ হবার নয়। এই ভাবনাতেও ছেদ পড়ার নয় যে, আদিম এই অরণ্য কেটে ফেলে সেখানে ছিমছাম বিপণনযোগ্য গাছ লাগানোই শ্রেয় কাজ।

অথচ আমার কেবলই মনে হচ্ছিল অরণ্যের যেটুকু চোখে পড়ে তার বাইরেও রয়ে গেছে আরও অনেক রহস্য। আমি তাই গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজ শুরু করলাম, মাটির নীচে কী আছে তা জানবার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসল। আমি বুঝতে চাইলাম কেন আদিম অরণ্যগুলো এত বলিষ্ঠ।

আমার নজরে এল যুক্তরাজ্যে করা একটা গবেষণা, সেখানে তারা গবেষণাগারে চারাগাছ বড় করে তোলার সময় একধরনের ছত্রাকের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিল। সেগুলো ছিল মাইকোরাইজাল ফাংগাস (Micorrhizal Fungus)। এই ছত্রাকগুলো চারাগাছের শেকড়গুলোকে ঘিরে একটা পরস্পরসংযুক্ত জাল তৈরি করেছিল, আর সেই জাল একটা চারাগাছ থেকে অপর চারাগাছে পৌঁছে দিচ্ছিল কার্বন।

মাইকোরাইজাকে বলা যেতে পারে ছত্রাক-শেকড়, এর আক্ষরিক অর্থটাই তাই। গাছের সঙ্গে তাদের তৈরি হয়েছে এক মিথোজীবী সম্পর্ক, এগুলো মাটিতে বেড়ে চলে, মাটি থেকে জল আর জরুরি উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলো গাছকে পৌঁছে দেয়, তার বদলে পায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত কার্বন। এটাকে বলতে পারি সিমবায়োটিক, মিউচুয়ালিস্টিক, রেসিপ্রোকাল সম্পর্ক।

আরও যা বিস্ময়কর ঠেকল আমার কাছে সেটা হল, ছত্রাকগুলো মাটির তলা দিয়ে পরস্পর গাছগুলোকে জুড়ে দিতে পারে। আমার মাথায় ভাবনা ঢুকল, এমনও কি হতে পারে যে, বার্চের জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা ছত্রাকগুলো ফার গাছের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটায়, আর তার ফলে ফার গাছগুলো রক্ষা পায়? এটা আমাকে খুঁজে দেখতে হবে।

আমি তাই কয়েকটা পরীক্ষা সাজালাম। আমার প্রথম প্রশ্নটা ঘুরে সেই বিশ্বাসের দরজাতেই এল। আমাদের চোখে পড়ে না যদিও, তবু এমন কি হতে পারে যে, এই মাইকোরাইজাল ছত্রাকগুলো মাটির তলা দিয়ে গাছের সঙ্গে গাছকে জুড়ে দিচ্ছে?

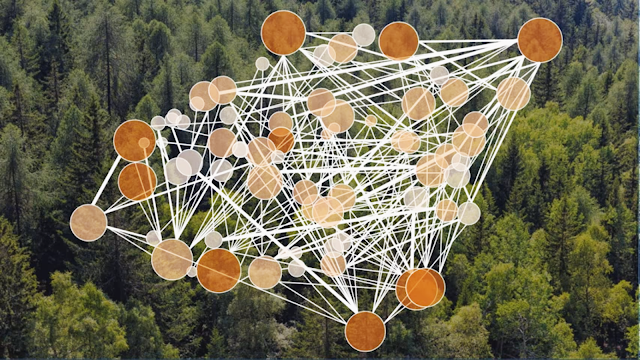

যেটা ধরা পড়ল তা হল, হ্যাঁ, প্রকৃত অরণ্যে সেটাই ঘটছে। ডিএনএ মাইক্রোস্যাটেলাইট কাজে লাগিয়ে আমরা ডগলাস ফারের এক আদিম অরণ্যে সেটাই আবিষ্কার করলাম। এই ছবিতে বৃত্তগুলো এক একটা ডগলাস ফার বোঝাচ্ছে। বৃত্তটা যত বড় আর তার রং যত ঘন, গাছটা তত বড় আর তত প্রাচীন। মাঝামাঝি যে ছোট ছোট হালকা রঙের বৃত্তগুলো আছে সেগুলো জঙ্গলের নীচের থাকে বেড়ে উঠতে থাকা চারাগাছ।

আর ওই বৃত্তগুলোকে পরস্পর জুড়েছে যে-রেখাগুলো সেগুলো হল পরস্পরসংযোগকারী মাইকোরাইজাল ছত্রাকে গড়া প্রবাহপথ, হাইওয়ে। খেয়াল করে দেখুন, সবথেকে বড়, সবথেকে গাঢ় রঙের বৃত্তগুলোর সঙ্গেই অন্যান্য বৃত্তের সংযোগ ঘটেছে সবথেকে বেশি। আমরা এগুলোকে বলি ‘হাব ট্রিজ’ (Hub Trees), কেন্দ্রীয় গাছ। পরে ভালবেসে এগুলোকে ডাকতে থাকি ‘মাদার ট্রি’ বলে, কেননা এটাও ধরা পড়ে যে এই জননী বৃক্ষগুলোই জঙ্গলের নীচের থাকে বেড়ে উঠতে থাকা নবীন চারাগাছগুলোর পরিচর্যা করে।

ছবিতে যেটা দেখছেন তা মাত্র দু’ধরনের ছত্রাক কাজে লাগিয়ে তৈরি একটা ম্যাপ, ওরকম প্রায় একশো ছত্রাক কোনও জঙ্গলে আছে বলে আমরা মনে করি। ভাবতে পারছেন ওই একশো রকম ছত্রাকের সংযোগরেখাগুলো ম্যাপে আঁকতে পারলে কেমন দাঁড়াত!

এর পর আমার জিজ্ঞাসাটা দাঁড়াল, এই সংযোগবিন্যাসের মধ্য দিয়ে যা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা কী?

দেখা গেল সেটা আর কিছু নয়, একটা গাছের বেঁচে থাকার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য যা-যা দরকার, সেইসব। কার্বন, বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আর জল। আমরা এই কাজে ব্যবহার করেছিলাম আইসোটোপ। কার্বন আইসোটোপ। তা দিয়ে গাছগুলোকে চিহ্নিত করলাম এবং দেখলাম কার্বন কীভাবে এই নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করছে – ঠিক যেন ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে বার্তার যাওয়া-আসা। যখনই কোনও চারাগাছ কষ্টে থাকে, হয়তো সে খুবই ছোট, অথবা এর ওপর সূর্যালোক পড়ে না, কিংবা পুষ্টি উপাদান জোটে না যথেষ্ট, কিংবা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝামড়ে যাচ্ছে – তখনই অন্য গাছগুলো তাকে পাঠায় কার্বন। আমরা বার করতে পেরেছি যে, এখানে উৎস গাছ থেকে উদ্দিষ্ট গাছ বরাবর পুষ্টি-উপাদানের একটা ক্রমিক তর-তম আছে, যাকে আমরা বলি ‘সোর্স-সিংক গ্রেডিয়েন্ট’। তার অভিমুখটা ধরা যাক, যথেষ্ট আলোকিত তাগড়া কোনও বার্চ গাছ থেকে অরণ্যের নীচের থাকের বাসিন্দা কোনও অভাবি ফার গাছের দিকে। আর এ সমস্ত যে ঘটছে তাতে উৎস গাছটার কোনও ক্ষতিও হচ্ছে না।

আমাদের পরবর্তী জিজ্ঞাসাটা হল, বেশ, জানা গেল এরকমটাই ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে অরণ্যের কী? দেখা গেল, একটা গাছ যদি ছায়ায় ঢাকা থাকে, ধরা যাক ডগলাস ফার যদি ছায়াচ্ছন্ন হয়, তবে বার্চ তার নিজের কার্বনের এক-দশমাংশ তাকে পাঠায়। সেটা কিন্তু অনেক কার্বন। তা কাজে লাগিয়ে ডগলাস ফার অবশ্যই তার বীজ তৈরি করে ফেলতে পারবে।

ঘটনা হল, এই পরিমাণটা ঠিক কী বোঝায় তা আমরা তেমন ভালভাবে বের করতে পারিনি, কিন্তু এটা জানি যে এভাবে উপাদান সরবরাহের ফলে গাছগুলোর বৃদ্ধির হার বাড়ে, বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বাড়ে। অরণ্যের একেবারে নীচের তলাকার চারাগাছগুলোর স্বাস্থ্য ভাল হয়।

আমি কয়েকটা উঁচুমানের জার্নালে আমার কাজ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার মধ্যে একটা লেখা খুব সাড়া জাগিয়েছিল। প্রচুর মানুষ এ থেকে উৎসাহ পাচ্ছিলেন। সত্যি বলতে কী, এই গবেষণাপত্র থেকে প্রেরণা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে এই বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণার সূত্রপাত হচ্ছিল।

তবে বিরুদ্ধ সমালোচকরাও ছিলেন, তাঁরা আমার কাজকে পাত্তা দিতে চাননি। সমালোচনা করে অনেক প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল, অনেক বক্তৃতাসভার প্রারম্ভিক কথনে উত্থাপিত হচ্ছিল এর বিরুদ্ধ মত, পত্রপত্রিকায় বিবৃতি পাঠানো হচ্ছিল। আমার নিজের প্রতিষ্ঠানের কথা যদি ধরি তো বলতে হয় তারা আমার ফাইলে গুঁজে দিল প্রফেশনাল এথিকস সংক্রান্ত চেতাবনি। আমার কাজ নাকি নিতান্ত এলোমেলো অগোছালো বেখাপ্পা – এদেশে যাকে ব্যঙ্গ করে বলে ‘ডগস ব্রেকফাস্ট’।

আমি জানি এটা আপনাদের কাছেও অজানা নেই যে, যখনই কোনও নতুন দিশার সন্ধান দেয় কোনও গবেষণা, যখন তা চলতি স্থিতাবস্থাটাকে ভেঙে ফেলতে চায়, তখনই এ ধরনের ভয়-দেখানো ব্যাপার চলতে থাকে। এটা যখন বুঝতে পেরেছি তখন আর থামা নেই। আমার সায়েন্সটা যে নিশ্ছিদ্র, কাজটা রীতিমতো খুঁটিয়ে করা, সেটা তো আমি জানি। আমি এ-ও জানি যে একদিন এই কাজটা পরিবেশ নিয়ে আমাদের ভাবনাটাকে পুরো বদলে দেবে।

কাজেই, রীতিমতো উজ্জীবিত হয়ে আমি আমার গোড়ার প্রশ্নে ফিরে গেলাম, কারণ তখনও তার উত্তর ঠিকভাবে আমার হাতে আসেনি। একটা ভাবনা আমাকে খোঁচাতে থাকল যে এইসব পারস্পরিক সংযোগ, এই যে সম্পর্কের আন্তর্জাল, এ কি কেবলই পুষ্টি উপাদান, কার্বন আর জল আদানপ্রদানের রাস্তা? যে-গাছটা পীড়িত, যার রোগ হয়েছে, তাকে কি সত্যি সত্যি তার প্রতিবেশী স্বাস্থ্যবান গাছগুলো কোনও উপকার জোগাতে পারে? বার্চ কি ফার-এর সহায়?

কাজেই আমি আরও কিছু পরীক্ষা করলাম, এবং দেখলাম, হ্যাঁ ঠিক তাই। ডগলাস ফার যখনই পীড়া বোধ করে, যখনই তার রোগ হয়, সে তার প্রতিবেশী গাছেদের কাছে সতর্কবার্তা পাঠাতে থাকে। আর প্রতিবেশীরা তাতে সাড়া দেয় আরও বেশি বেশি করে প্রতিষেধক এনজাইম বানিয়ে। এর সুবাদেই প্রতিবেশী গাছগুলো নিজেরা রোগপ্রতিরোধী হয়ে ওঠে। যদি এই প্রতিবেশীদের একটি গাছ হয় কোনও বার্চ, তবে ফার গাছটির কাছেও সাহায্য এসে পৌঁছয় ওই পারস্পরিক সংযোগজালের সঙ্গে জড়িত অ্যান্টিবোয়োটিক উৎপাদনক্ষম ব্যাকটিরিয়া মারফত। ব্যাপারটা অনেকটা আমজনতাকে টিকা দেওয়ার মতো।

আমি ভাবতে বসলাম, প্রতিরোধক বিপদবার্তার চলাচল ছাড়া আরও কিছু কি আছে আর মধ্যে? কী দেখলাম? দেখলাম গাছেরা তাদের নিজেদের আত্মীয়দের চিনে নিতে পারে, তাদের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করতে পারে। কোনও জননী গাছ ঠিকই চিনতে পারে আশপাশের চারাগাছগুলো তার নিজের সন্তান, নাকি অপরিচিত কেউ। অপরিচিত চারাগাছকে সে যত কার্বন পাঠায় তার থেকেও বেশি পাঠায় নিজের আত্মীয় চারাগাছগুলোকে। জননী গাছ যদি কখনও আহত হয় সে তার আত্মীয় চারাগাছগুলোকে আরও বেশি বেশি কার্বন পাঠাতে থাকে। যেন সে তার শক্তি, তার যা কিছু অর্জন সে যেন তার পরের প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমি যতই এই সমস্ত বিষয়গুলো একসঙ্গে ভাবতে বসি, আমার মনে হতে থাকে এইসব গাছ যেন তাদের জীবনের গভীর রহস্যের কথা আমাদের বলে যাচ্ছে। এটা একেবারে আনকোরা একটা ভাবনা। খুবই উত্তেজনা জাগায়। একটা সময়ে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছিল, বিষয়টা আসছিল পপুলার সায়েন্স হিসেবে, ডকুমেন্টারি ফিল্মে, বার্তাটা ক্রমশ যত ছড়িয়ে পড়ছিল, আমিও ভীষণ – ভীষণ – উত্তেজনা বোধ করছিলাম।

কিন্তু, হল কী, আমার ক্যানসার ধরা পড়ল।

সত্যিই সে এক নিদারুণ কষ্ট। কিন্তু এর একটা সুন্দর দিকও ছিল, আমি আমার নিকটজনদের সঙ্গে যেন নতুন করে সংযুক্ত হলাম। আমার পরিজনরা, আমার আত্মীয়রা আমার দেখভাল করতে শুরু করল। আমাকে ঘিরে রইল তারা। তারা আমাকে ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠাত। তারা আমাকে রেঁধে খাওয়াত। তারা আমার বাচ্চাদের দেখাশোনা করত। আর হাসপাতালে থাকার সময় আমি আরও অনেক বেশি সংযোগ ঘটিয়ে ফেললাম - সেগুলো যেন আরও জোরালো – আমার মতো আরও যে-মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছে তাদের সঙ্গে।

আমাদের আতঙ্ক হত। সত্যিকারের আতঙ্ক। আমরা কাঁদতাম। আমরা হাসতামও বটে। আজও, প্রতিদিন। আমরা পরস্পর এত আঁট হয়ে রইলাম একে অপরের সঙ্গে যেন কাপড়ের ওপর গাঁথা একটা ট্যাপেস্ট্রির কাজ। যখনই কেউ হোঁচট খায়, কেউ টাল হারায়, বাকিরা তখনই ঠিক এসে দাঁড়ায় তার পাশে, তাকে ধরে তোলার জন্য। আর এসবের মধ্য দিয়ে আমি যা শিখলাম, সেটাই, সেটাই আমার অরণ্যভূমি আমাকে গোড়া থেকে বলে আসছিল – ভাল থাকার জন্য এই সংযোগটাই মোক্ষম জরুরি। এগুলো সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু এগুলো বাস্তব। আরও কি জানেন – আমি নিজেই তার জ্যান্ত প্রমাণ। আর এ জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

আমি এখন আবার আমার শক্তি ফিরে পেয়েছি, বিজ্ঞানের কাজে লেগেছি আবার। এবং অন্য আরও কিছু প্রশ্নের পিছু নিয়েছি।

আমার প্রথম, এবং সবথেকে জরুরি প্রশ্নটা হচ্ছে, আমাদের এই আবিষ্কার আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ানো চরম বিপদের সাপেক্ষে কী বার্তা এনে দিতে পারে?

চরম বিপদটা হল ক্লাইমেট চেঞ্জ। জলবায়ু বদলাচ্ছে এবং সেটা কোনও ধাপ্পাবাজি নয়। সত্যি বলতে কী, নিজেদের ধোঁকা দিয়ে তো কোনও লাভ নেই – এমন কোনও বাহাদুরি ফলানো টেকনোলজি আমাদের নেই যা দিয়ে এই বিপর্যয় থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি। আমার আবিষ্কার বলছে, আমার এই প্রশ্নের উত্তরটা, সমস্যার সমাধানটা লুকিয়ে আছে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিতর।

কাজটা করার সময় আমি এখানকার আদিবাসীদের মাঝখানে গিয়েছিলাম। আমার গবেষণাটা আমি এই আদিবাসীদের, এখানে যাদের অ্যাবোরিজিনাল মানুষ বলে, তাদের সঙ্গে নিয়েই করছি। আপনারা জানেন নিশ্চয়, এদের জীবিকা নির্ভর করে স্যামন মাছের ওপর। স্যামন মাছের দেখাশোনার মধ্য দিয়ে এদের সঙ্গে মাছেদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা তাদের নিজেদের জীবিকারও সহায়ক। তাদের বাঁচবার জন্যই এটা এক অপরিহার্য সম্পর্ক।

হেমন্তে, স্যামন মাছ যখন নদীতে ডিম পাড়তে আসে, নদীতে নেমে আসে ভাল্লুকের দল। আসে নেকড়ে। স্যামন মাছের আতুঁড় এই নদীগুলো থেকে তারা স্যামন মাছ ধরে খেতে থাকে। আর এই স্যামন তারা বয়ে নিয়ে যায় অরণ্যের ভেতর।

সেখানে, আদিম জননী বৃক্ষের তলায়, জননী বৃক্ষের মেলে ধরা পাতার চাঁদোয়ার তলায়, তারা সেই স্যামন মাছ খায়। হেমন্তে তাদের উচ্ছিষ্ট পচে, গলে, মাটিতে চুঁইয়ে মিশে যেতে থাকে। আমরা মনে করি, ওই যে জননী বৃক্ষের সঙ্গে জড়িত মাইকোরাইজার সুবিস্তৃত জালিকাবিন্যাস, তারা এই নাইট্রোজেন শোষণ করে। বিজ্ঞানীরা গাছের গুঁড়িতে ছাপ-ফেলা বর্ষচক্রে এই স্যামন মাছ থেকে আসা নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেছেন। বহু শতাব্দী ধরে সেগুলো সেখানে সঞ্চিত আছে।

এ বছর গ্রীষ্মে আমাদের পরিকল্পনা হল, আমরা আবার জঙ্গলে যাব, গিয়ে দেখব সেখানে সত্যিই মাদার ট্রি থেকে তার প্রতিবেশীদের ভেতর নাইট্রোজেন প্রবাহিত হচ্ছে কি না। আমাদের ধারণা এটাই ঘটছে। নাইট্রোজেন পৌঁছচ্ছে গাছ থেকে গাছে, সেখান থেকে আরও অন্য কোনও গাছে, গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে। আমরা মনে করি এর সঙ্গে অরণ্যের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক জোড়া আছে। আর তার সঙ্গে জোড়া অবশ্যই নদীর স্বাস্থ্য, যেটার সঙ্গে যুক্ত স্যামনরা, যুক্ত রয়েছে স্যামন সমষ্টির সামগ্রিক স্বাস্থ্য, আর সেটা শেষ অবধি ঘুরে যাচ্ছে সমুদ্রে এবং ফিরে আসছে আমাদের কাছে। মানুষের কাছে।

তো, এই যে জীবনের চক্র, আমাদের অ্যাবোরিজিনাল পূর্বপুরুষরা যাকে বলতেন ‘অন্যোন্যক সম্পর্ক’, এটা বস্তুত পারস্পরিক সম্ভ্রমের আদানপ্রদান। বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন এখন ‘কমপ্লেক্স অ্যাডাপ্টিভ সিস্টেমস’, এটা তারই একটা ভাল উদাহরণ।

ভেবে দেখুন, অরণ্য দাঁড়িয়ে আছে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। তরতাজা একটা অরণ্যে সব কিছু সবকিছুর সঙ্গে সংযুক্ত, সবার সঙ্গে সবার বার্তা বিনিময় হচ্ছে।

এই ছবিতে প্রতিটা সংযোগবিন্দু এক-একটা প্রজাতি। তাদের সঙ্গে অবিরত অন্য সকলের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। তাদের পারস্পরিক সংক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হচ্ছে যাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন ‘কমপ্লেক্স অ্যাডাপ্টিভ বিহেভিয়ার’ (Complex Adaptive Behaviour), উচ্চতর সিস্টেম স্তরের গুণাবলি। যেমন সুস্থিতি, সুস্বাস্থ্য, পরিষ্কার বাতাস, পরিষ্কার জলের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখা প্রাকৃতিক চক্র।

কিন্তু আপনি জানেন, আধুনিক সমাজে আমরা মনে করি আমরা এসব থেকে আলাদা। আমরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত, আমরাই সেরা, অথবা ন্যূনতম বিচারে এই সমস্ত উপাদানকেই আমরা পড়ে পাওয়া বলে ধরে নিই।

কিন্তু ঘটনা হল, আমরা যখনই এর মধ্য থেকে মোক্ষম কয়েকটা উপাদানকে সরিয়ে দিই, যেমন ধরা যাক গ্রিজলি বেয়ার, কিংবা ধরা যাক যখন আমরা স্যামনের বংশকে ধ্বংস করে ফেলি তখনই এই সিস্টেমগুলো অতি দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যেতে থাকে, সেগুলো ক্রমে হয়ে উঠতে থাকে যাকে আমরা বলি ‘উইকেড স্টেবল স্টেট’ (Wicked Stable State), দুষ্ট স্থিতাবস্থা।

কিন্তু সেটা তো আমাদের অভীষ্ট নয়। উইকেড স্টেবল স্টেটগুলোর কোনও ধরাবাঁধা নিশ্চয়তা থাকে না, সেগুলোর গতিপ্রকৃতি আগাম বলা যায় না। তুমি একটা কোনও সমস্যা সামলাতে যাবে তো এই দিকে আর-একটা সমস্যা ফুটে বেরবে। আর এখন ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে, জঙ্গলগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মারা পড়ছে, এবং উল্টে সেটা আরও বেশি করে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, ফলে বলা চলে, সবকিছু ভীষণ দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা ভাল জিনিস লুকিয়ে আছে। ঠিক যে-কারণে এগুলো কোনও পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকা এক-একটা কমপ্লেক্স অ্যাডাপ্টিভ সিস্টেম-এর লক্ষণ, সে-কারণেই আমরা পরিবর্তনের অভিমুখটাকে খারাপ থেকে ভালর দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি।

কীভাবে সেটা করা যেতে পারে? প্রথমত, আমাদের নিজেদের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে হবে, মনে করতে হবে আমরা এই নেটওয়ার্কের অংশ। কল্পনা করুন আপনি যেন শুনতে পাচ্ছেন অন্য সমস্ত জীবের কথা। আমরা জমির নীচেকার নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি, আমরা বহমান কথোপকথনের অংশ হয়ে উঠতে পারি। এটা যদি আমরা সত্যিই করতাম, আমাদের তো ওই অরণ্য থেকে - ডগলাস ফারের অরণ্য থেকে, বার্চ গাছগুলোকে কেটে বাদ দেওয়ার দরকার পড়ত না! কারণ আমাদের তখন নিশ্চিত জানা থাকত এর ফলে অরণ্যের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়। অথচ আমরা এখনও সেটাই করে চলেছি।

কিন্তু এখনও আমার মনে যথেষ্ট আশা আছে। আমি জানি, যদি আমরা এই কমপ্লেক্স অ্যাডাপ্টিভ সিস্টেমের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারি, এই যোগসূত্রে আমাদের ভূমিকাটা নির্ণয় করতে পারি, তবে আমাদের ভাবনার ধরনটাকে, আমাদের আচরণের ধারাকেই আমরা বদলে ফেলতে পারব। আমরা তখন এই সুবিশাল সিস্টেমের অঙ্গ হয়ে উঠব। মনে পড়ে, যেখানে বার্চ গাছ থেকে রসদ যাচ্ছিল ফারে, ফার থেকে ফের তা আসছিল বার্চে! মনে পড়ছে? তার মানে এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতিতে কোনও অসহিষ্ণুতা নেই, কেবল অন্যোন্যকতা আছে, কেবল পারস্পরিক সম্ভ্রম আছে - আমার ক্যানসারের বিপরীতে সহায়ক মানুষজনের মতো। এটাই আমাদের অনুশীলনের বিষয়।

আর-একবার ফিরে বলি, আমরা যখনই বুঝব আমরা প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা, আলাদা নই, অক্ষরে অক্ষরে এক, তখন আমরা এই সুবিপুল শক্তির অঙ্গ হয়ে উঠতে পারব, যা-কিছু সু, তার পথে চলতে পারব। প্রকৃতিকে একটা শপিং মল হিসেবে দেখা আমাদের বন্ধ করতে হবে। আর যদি সেটা করতে পারি, তবে ভবিষ্যতের পথরেখাটাও আমরা বদলে দিতে পারব।

একসময় মনে করতাম পরীরা অরণ্যের সঙ্গে সংযুক্ত, তারাই তার দেখভাল করে, এখন বুঝছি খুব একটা অন্যরকম কিছু ভাবিনি তখন। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েই আমি দেখিয়েছি যে, অদেখা এই যোগসূত্রগুলো সত্যিই রয়েছে। ঠিক যেমনটা কোস্ট স্যালিশ মানুষেরা আমাদের বরাবর বলে আসছিল। তারা আমাদের দেখিয়েছে, বিজ্ঞানও আমাদের দেখিয়েছে, সবকিছু সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সবকিছু সবকিছুর সঙ্গে কথা বলছে; সম্ভ্রমের সঙ্গে, পারস্পরিক অন্যোন্যক বোধের সঙ্গে। আমাদের সমাজের ভারসাম্যের মূল লুকিয়ে আছে এর ভেতর। তার মূল নীতিগুলো হল আত্মীয়তাবোধ, বয়স্কজনের প্রতি শ্রদ্ধা। তার থেকে জন্ম নেয় জটিল সম্পর্ক ও অভিযোজনের সামর্থ্য। এখান থেকেই আমরা পাই স্থিতিস্থাপকতা। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে যে-স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজন।

শেষতম আশার বার্তাটা হল এই, আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে, বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে একটা সারসত্য উপলব্ধি করেছি, যে উপলব্ধির অধিকারী আপনারাও। সেটা হল: আমরা সকলে এক।

[অনুবাদ: যুধাজিৎ দাশগুপ্ত]

সুজান সিমার (Suzanne Simard) ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় ফরেস্ট ইকোলজির অধ্যাপক। টেড-এক্স সিয়াটল এর সভায় এই বক্তৃতাটি (মূল শিরোনাম ছিল Nature's internet: how trees talk to each other in a healthy forest) তিনি করেছিলেন ২০১৬ সালে। ওপরের বয়ানটি ইউটিউব-এ সিমার-এর বক্তৃতার ভিডিও থেকে অনুবাদ করা। সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলিও সেখান থেকেই নেওয়া।

'টেড কনফারেন্স’ (টেকনোলজি, এন্টারটেনমেন্ট ডিজাইন) একটি আমেরিকান গণমাধ্যম সংগঠন। এঁদের আয়োজিত বিভিন্ন বক্তৃতা, যেসবের বিষয়, এঁদের স্লোগান অনুযায়ী, ‘আইডিয়াজ ওয়র্দ স্প্রেডিং’ - সেগুলো এঁরা অনলাইনে প্রকাশ করেন।

কোস্ট স্যালিশ: ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা ও আমেরিকায় বসবাসকারী এক জনজাতি